参議院議員選挙が終わり、SNS(特にThreads内)で無効票が多いことが話題となりました。特に気になったのは「北海道の無効票が19万票!」というもの。そして「だから選挙には不正があるんだ!」と言うものでした。

結果から言えば、これは今回の参議院議員選挙の結果ではないということ。そして、システムが変わったため、現在はそれほど発生しないのですが、なぜか誤情報がガンガン広がってしまいました。

ということで、この誤情報がなぜ広がったのかと、無効票がなぜ発生したのかを深掘っていきたいと思います。

今回の参議院議員選挙の無効票率は、2.41%

まずは、今回の参議院議員選挙の無効票率から見ていきましょう。

選挙区と比例区がありますが、似たり寄ったりの数字なので、選挙区の方を紹介します。

無効票率(全国)は、2.41%でした。

内訳は以下

| 投票総数 | 60,613,775 |

| 有効投票数 | 59,153,646 |

| 無効票数 | 1,460,129 |

話題となった北海道も見てみましょう。

無効票率は、2.54%。

| 投票総数 | 2,605,382 |

| 有効投票数 | 2,539,211 |

| 無効票 | 66,171 |

これは、総務省が発表している「第27回参議院議員通常選挙結果調」という資料から抜粋しています。

北海道から19万票もの無効票が出てなかったことがお分かりいただけたかと思います。

「北海道の無効票19万票」が広がった理由

ではなぜ、北海道の無効票19万票が広まったのでしょうか?

これは総務省のサイトに掲載されているデータです。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/sangiin19/sangiin19_3_8.html

ここに北海道の無効投票数が確かに、193,763票で、7.17%とでているんですね。恐らく、出所はここです。私がWEBを検索したら、かなり上位に出てきました。

ただし、これは「第19回参議院議員通常選挙結果」となっています。選挙日は2001年(平成13年)7月29日。約四半世紀も前の話なんです。

この頃の公的データは何のデータなのかが分かりにくい!

今もその傾向がありますけどね。せめて公開日を分かりやすく書いてほしいものです。

ちなみに、このときの全国の無効投票率は4.89%。今回は2.41%ですから、倍もあったわけですね。

なぜ無効投票数がこんなにも多かったのか?

かなり前の話とは言え、なぜこんなにも無効票が多かったのかは気になるところです。

その理由はどこからも発表はないのですが、考えられることとしては、この参議院通常選挙から選挙システムが変更になったことが考えられます。このとき、比例代表選挙では、それまでの非拘束名簿式に変わっているんです。

この時の選挙までは「拘束名簿式」が採用されていました。

これはあらかじめ政党側で候補者の当選順位を決めた名簿を決めておき、名簿の上位から当選していく方式です。投票の時は政党名を記入しなければなりませんでした。

ところがこのときから「非拘束名簿式」に変更しています。これは少し方式は変わっているものの、今でも採用されています。

候補者の名簿はあるものの、当選順位は決まっていません。投票は候補者名、政党名のどちらでもOK。当選順は、個人名を書かれた数の多い順に順に当選が決まります。

このとき、ニュースなどでも大々的に変更が報じられたことで、「個人名も書ける」という認識が広がります。その結果、本来記載する比例の個人名ではなく、選挙区に立候補した人の名を書いてしまったことが考えられます。

あくまでも可能性があるって話なんですけどね。

何はともあれ、今はこの理由での無効票は生まれにくくなっています。

無効票の内訳

無効票が少なくなったとはいえ、今回の参議院議員選挙では、全国で150万票近い無効票が出ています。さすがに多すぎと言う人もいます。

無効票については、その票自体が公開されている訳ではないので、疑う方がいても当然かも知れません。

無効票とは

無効票とは、開票の対象にはなるけれども、どの候補者の得票にもならない票のことです。

無効票となる理由は以下です。

| 種類 | 内容 | 例 |

| ① 白票 | 何も書いていない | 空白のまま提出された投票用紙 |

| ② 複数記載 | 複数の候補者の名前を書いた | 2人以上の名前を書いた(例:田中・鈴木) |

| ③ 判別不能 | 誰に投票したか判断できない | |

| ④ 該当者なし | 選挙区にいない人・架空の人名 | 芸能人名など、立候補していない人物名を書く |

| ⑤ 落書き | 絵やメッセージだけが書かれている | 「税金高すぎ!」だけなど |

| ⑥ 政党名・愛称ミス | 個人名を書くべき選挙で政党名を書いた(逆も) | 「自民党」と書いたが、個人名で投票すべき選挙だった |

実にいろいろありますよね。

無効票は白票が多い

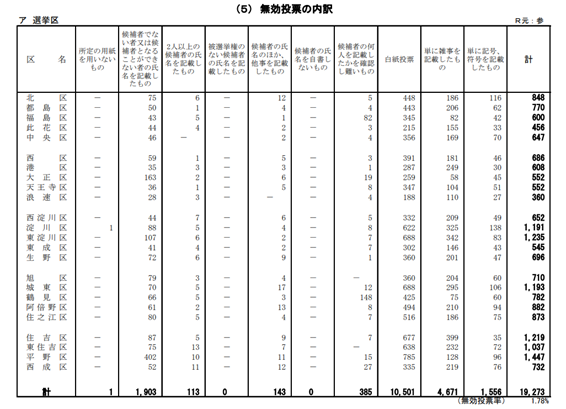

無効票はすべてが開示されていませんが、選挙管理委員会によっては、こまかな内訳を公開しているところがあります。

その一例を紹介しましょう。

これは大阪市が公開した「無効投票の内訳」という資料で、令和元年(2019年)の参議院議員選挙のものです。

このうち、最も多いのは「白紙投票」。つまり、白票です。

このとき、無効投票率は1.78%。票数でいうと、19,273票。そのうち白票は10,501票もあります。

茨城県牛久市も公開しています。

ここは無効票が720票。そのうち白票は308票です。

鳥取県は、無効票が3,180票。そのうち白票は1,500票です。

他にもいくつかありますが、どこも断トツで一番多いのは白票なのです。

SNSに左右されないためにやるべきこと

今回の参議院議員選挙の投票率は58.51%でした。

選挙前は、「投票率が低くなるのではないか」と危惧していた専門家もいたので、若い人の投票行動が高くなったのではないかと思っています。

実際、すでに公開されている18-19歳のデータを見ると、

前回は35.42%だったものが、今回は58.51%ですから、若い世代の関心が高かったことは間違いないでしょう。

出典:第26回 参議院議員通常選挙年齢別投票者数調(抽出調査)

第27回参議院議員通常選挙 年齢別投票者数調(18歳・19歳)

仮に若い人が増えたとすれば、「今回が初めての投票だった」という人が増えるのは当然のこと。そうなると無効票の数を聞いて、あまりの多さに驚くのも当然かもしれません。

でも、選挙ではさまざまなデータが細かく発表されます。中間投票状況や中間開票状況など、投票日に一時間おきに発表されるものもあります。今回紹介した無効票のデータも2日後にはでていました。

SNSでは異常な数字を見かけますが、「これはありえないのでは?」と少しでも感じたら、WEBを検索してみるとよいと思います。意外な情報もあって新たな楽しみに出会えるかも知れません。